Après plus 200 ans d’absence, le réemploi fait son grand retour dans la construction. On le doit notamment à la loi antigaspillage pour une économie circulaire (Agec), à la Responsabilité élargie du producteur (REP) qui en découle et à leurs objectifs de réduction des déchets. La RE2020 l’encourage également : le poids carbone d’un produit réemployé est considéré comme nul.

Avec le recyclage, il constitue l’une des pistes suivies par le législateur pour réduire les 46 Mt de déchets produits chaque année par le bâtiment. Par réemploi, il entend, comme mentionné dans l’article L541-1-1 du code de l’environnement, « toute opération par laquelle des substances, matières ou produits qui ne sont pas des déchets sont utilisés de nouveau pour un usage identique à celui pour lequel ils avaient été conçus ». Et il donne des objectifs, inscrits notamment dans le cahier des charges des éco organismes agréés de la filière REP. En 2028, 5 % (avec un premier palier à 2 % en 2024 et un second à 4 % en 2027) des « Produits et matériaux de construction du secteur du bâtiment (PMCB) usagés devront avoir fait l’objet d’une opération de réemploi ou une opération de fin de vie en vue de la réutilisation ». À ce jour, ils sont 1 %.

Pour y parvenir, tout un secteur d’activité doit s’emparer du nouveau mot d’ordre : la massification. Du maître d’ouvrage à l’entreprise de pose, du bureau d’études à l’entreprise de démolition, du contrôleur technique à l’assureur… C’est bien l’ensemble de la filière qui doit s’y engager, modifiant les méthodes de travail et les relations entre corps d’état, les anciens comme les plus récents.

État des lieux

Car le réemploi a fait naître de nouveaux métiers : diagnostiqueurs, reconditionneurs, assistance à maîtrise d’ouvrage, plateformes de mise en relation de l’offre et de la demande… Ces opérateurs, ainsi que des acteurs de l’économie sociale et solidaire, défrichent le terrain depuis quelques années. Mais ces initiatives sont encore peu nombreuses et inégalement réparties sur le territoire. Pour tenter d’y voir plus clair, plusieurs organismes dont l’Ademe, l’Agence qualité construction (AQC), le CSTB, les éco organismes, les fédérations professionnelles… recensent et analysent ces retours d’expériences dans le cadre de différents programmes d’études et de recherche. Le projet européen Interreg FCRBE (« Facilitating the Circulation of reclaimed building elements in Northwestern Europe » soit « Faciliter la circulation d’éléments de réemploi en Europe du Nord-Ouest »), par exemple, vise à donner plus de visibilité aux opérateurs actuels et à créer des outils de méthodologie communs à partir de ceux déjà mis en œuvre. Il a notamment publié une série de fiches « à destination des concepteurs, des prescripteurs et des équipes projets de construction rassemblant les informations disponibles à ce jour et susceptibles de faciliter le réemploi des matériaux et produits de construction ».

Ces panoramas de l’existant permettent d’en identifier les priorités pour un développement à grande échelle, en l’occurrence le diagnostic, le volume, la logistique, la validation des matériaux et leur assurabilité et la mise en relation de l’offre et de la demande. À chaque étape, sa (ou plutôt ses) problématique mais un objectif commun : optimiser les process pour fluidifier les démarches, garantir la qualité des matériaux et réduire les coûts. « C’est tout un modèle économique qu’il faut inventer », souligne Sylvain Laurenceau, directeur Économie et Ressources au CSTB.

Le diagnostic

Dans son article 51, la loi Agec introduit un nouveau diagnostic « Produits, équipements, matériaux et déchets » (PEMD), obligatoire lors de travaux de démolition ou de rénovation significative de bâtiments, en remplacement de l’ancien diagnostic déchet. Une avancée certes mais « encore trop imprécise au regard des besoins de réemploi, souligne Hugo Bonnet, directeur technique de Cycle up. Mieux vaut lui préférer le diagnostic « ressources » qui délivre une étude quantitative et qualitative des matériaux orientée vers le potentiel du projet en la matière ».

Après une dépose évidemment bien préparée, sélective et soigneuse, que faire ensuite de tous ces matériaux récupérés ? Difficile de répondre strictement. « Il n’existe pas de chaîne logistique définie et les solutions sont trouvées au cas par cas, explique Hugo Bonnet. Les matériaux peuvent-ils être stockés sur place avant réutilisation in situ ou son départ vers un nouveau projet ? Ou alors ce dernier pourra-t-il les accueillir ? Faut-il alors prévoir une zone de stockage temporaire ailleurs ? Et s’ils n’ont pas encore trouvé acquéreurs ? » Aujourd’hui, chacun se débrouille à l’image des plateformes comme Cycle Up qui nouent des partenariats avec des reconditionneurs, des entreprises… Ce système D fonctionne car les proportions sont encore faibles mais la filière va devoir se structurer si elle veut prendre de l’ampleur. C’est notamment l’une des missions des éco organismes : « fin 2023, nous avons lancé un appel à manifestation d’intérêt pour soutenir les plateformes physiques de réemploi et les projets novateurs », explique Jérôme d’Assigny, directeur des affaires publiques, de la relation aux collectivités et à la maîtrise d’ouvrage chantiers de Valobat. Onze projets ont été retenus et vont bénéficier de son soutien financier et de son accompagnement.

La qualification

Reste encore à nettoyer, vérifier, requalifier et reconditionner le matériau. Là encore, les règles demandent à être précisées pour répondre à la question que finalement tout le monde se pose : le matériau de réemploi est-il aussi performant qu’un produit neuf ? Le travail est en cours notamment au sein du CSTB « pour structurer les process et proposer une méthodologie et des protocoles déclinables sur l’ensemble des familles de produit », explique Sylvain Laurenceau. L’organisme s’est également associé à des syndicats professionnels, dont la Chambre syndicale française de l’étanchéité (CSFE) pour établir des Recommandations professionnelles spécifiques. Même démarche au sein du Centre technique de la construction métallique (CTICM) pour certains types de produits métalliques. « Les matériaux de réemploi visés entreront ainsi dans le domaine traditionnel et pourront être assurés comme tels », souligne Manuel Decoodt, président de la commission environnement et développement durable de la CSFE. De quoi rassurer les entreprises dont la responsabilité peut être engagée en cas de sinistre mais pas le syndicat professionnel des acteurs du réemploi des matériaux de construction (SPREC), qui craint que l’excès de contraintes ne s’avère contreproductif. Le sujet fait débat (pour en savoir plus, cliquez ici).

Celui de son coût revient également régulièrement. En raison de l’immaturité de la filière, « les produits de réemploi sont plus chers aujourd’hui que les entrées de gamme dans le neuf », remarque Anne-Claire Muller, adjointe au directeur stratégie et développement de l’entreprise Acorus qui met régulièrement en œuvre des matériaux de réemploi d’équipements et de plomberie sanitaire. Il deviendrait en revanche compétitif face à des gammes neuves plus qualitatives selon une étude de l’Institut Français pour la performance du bâtiment (IFPEB) de 2023.

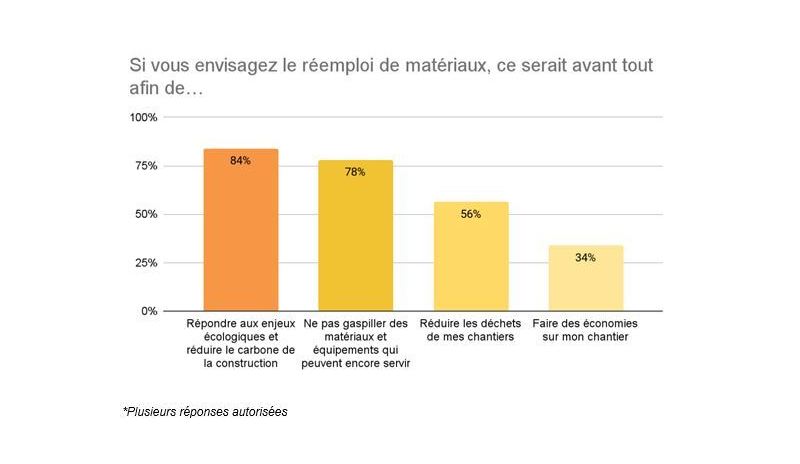

En attendant que le marché atteigne sa taille critique et que les coûts, de fait, descendent, pour les acheteurs de matériaux de réemploi qui se lancent dans la démarche aujourd’hui, le prix n’est pas la première motivation. « Chez CDC Habitat, le réemploi s’inscrit dans une politique globale de réduction des déchets et de l’empreinte carbone de nos activités. Nous visons un seuil de 15 kg/m²/an sur les émissions de notre patrimoine à horizon 2030. Pour y arriver, nous avons conclu par exemple des partenariats avec des fournisseurs et des entreprises de pose, dont Acorus. Pour convaincre et sensibiliser nos directeurs d’agence franciliens aux pratiques du réemploi, le budget ne leur a pas été imputé. Nous les avons également invités à visiter des ateliers dédiés », précise Marie Chenesse, sa directrice technique.

Instabilité des volumes

Malgré ces bonnes volontés, encore faut-il que le matériau soit d’une part disponible et d’autre part dans des volumes suffisants. D’où l’importance, comme le rappelle Manuel Decoodt, « d’identifier le gisement en amont ». Le bouche à oreille bat ici son plein. Anne-Claire Muller explique par exemple que « notre activité de curage nous permet de venir récupérer les matériaux sur nos propres chantiers. Nous avons également signé des partenariats avec des bailleurs sociaux, des diagnostiqueurs… qui nous alertent sur les opportunités qui se présentent. » Même stratégie au sein du bureau d’études Remix, qui propose des services d’assistance à maîtrise d’ouvrage ou chez Cycle Up.

La plateforme MétalRéemploi, lancée en janvier dernier par le CTICM en partenariat avec l’Enveloppe métallique du bâtiment (EMB) et l’Union des métalliers s’appuiera quant à elle sur le travail d’un réseau de partenaires-relais répartis dans toute la France. « Ce sont des entreprises de construction métallique, métalliers, bardeurs ou couvreurs, qui identifient et qualifient les gisements de réemploi. Elles peuvent également prendre en charge le reconditionnement et le stockage », précise Amor Ben Larbi directeur projets de recherche au CTICM. Et surtout la mise en disposition sur MétalRéemploi.

La mise en relation

Celle-ci se fait aujourd’hui par différents canaux. Il y a les entreprises donc mais aussi les plateformes, les acteurs de l’économie sociale et solidaire… Un éparpillement qui demande, lui aussi, à se structurer pour fluidifier les démarches et les transactions. Les éco organismes y travaillent, tout comme les market places, souvent d’ailleurs en partenariat, comme c’est le cas par exemple pour Valobat et Cycle Up en région Auvergne Rhône Alpes. « Les stocks doivent être disponibles sur tout le territoire, au plus proche des besoins », ajoute Amor Ben Larbi. Même si comme l’explique Morgan Moinet, architecte, directeur et associé du bureau d’études Remix, « dans de nombreux cas, le bilan carbone d’un matériau réemployé transporté même sur quelques milliers de kilomètres lui reste favorable par rapport à un produit neuf ». Quant à sa pose, « si le produit a été correctement qualifié, les dispositions de mise en œuvre ne changent pas. Dans le domaine de l’étanchéité, par exemple, l’entreprise peut se référer au NF DTU 43.5 », explique Manuel Decoodt.

Donner confiance

La filière de réemploi des matériaux en est au début de son processus de construction. Jeune et mal connue, elle doit encore convaincre pour monter en puissance et devenir, à part entière, une source fiable d’approvisionnement. « La première expérience est généralement déterminante pour les maîtres d’ouvrage, rappelle Hugo Bonnet. Il faut convaincre tout de suite. Un raté et l’opération ne sera pas renouvelée. » Pour l’éviter, la formation et la qualification des acteurs du réemploi sont évidemment clé. Plusieurs organismes en ont d’ores et déjà mis en place, en direction de l’ensemble des acteurs concernés. Valobat en financera également, au moins une partie, à l’issue d’un appel d’offres lancé en février. Car, comme le rappelle Jérôme d’Assigny : « pour concrétiser les appétences, les prescripteurs doivent avoir confiance dans les pratiques mises en place ».

L’éco conception pour aller encore plus loin

Le réemploi des matériaux s’anticipe. Avant la déconstruction bien sûr par la réalisation d’un diagnostic mais même bien avant : dès la conception du bâtiment neuf. Pour cela, cette dernière doit l’intégrer par la connaissance des produits mis en œuvre, de leur démontabilité sans endommagement et de leur capacité à être réemployés. Ces informations doivent être conservées précieusement pour qu’à la déconstruction, certes plusieurs dizaines d’années après, du temps et des volumes soient gagnés.

And the winner is…

Parmi les produits les plus réemployés aujourd’hui, on retrouve notamment les chemins de câble, les planches, les sanitaires, les sols souples, les cloisons amovibles, la robinetterie, les dalles de faux-plafond et les parements de bardage.